Il K-pop contro i suoi demoni – Beat and Love n. 14

Perché “Demon Hunters”, film d’animazione targato Netflix e titolo più visto di sempre sulla piattaforma di streaming, racconta molto più di una semplice storia per bambini

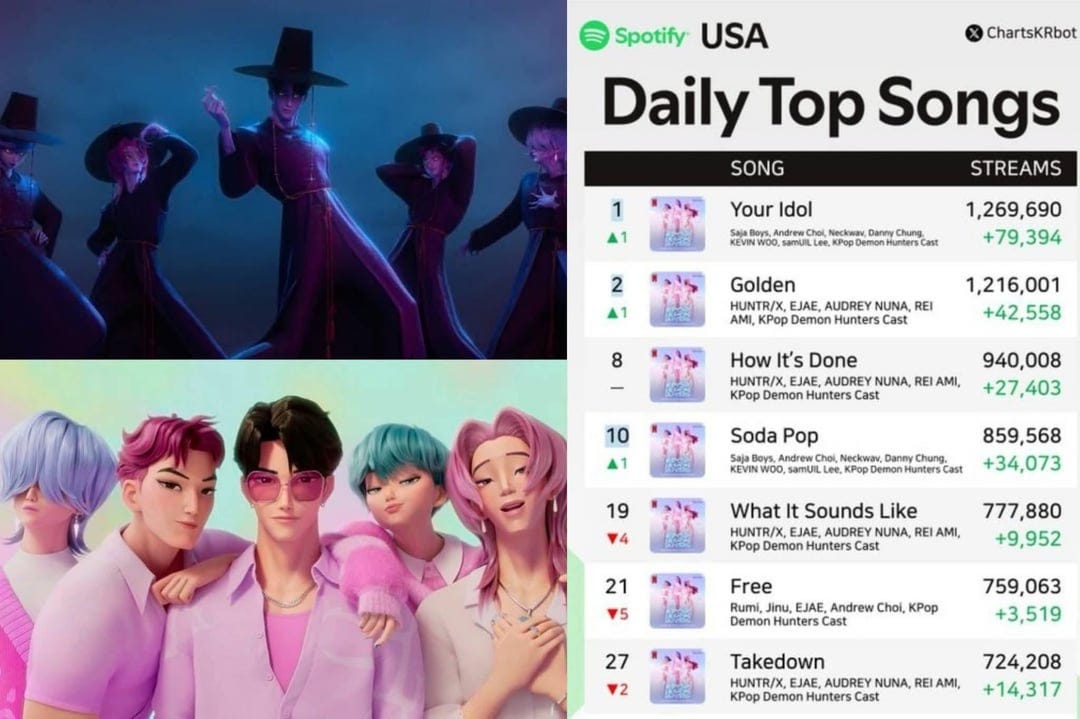

KPop Demon Hunters, film d’animazione targato Netflix, è uno dei successi mondiali più impressionanti di quest’anno. Sennonché, siamo nell’epoca del consumo culturale iperframmentato, ed è probabile che non ne avrete ancora sentito parlare, tranne se fate parte della nicchia di genitori con figlie femmine o se siete fan del K-pop, cioè della musica pop coreana. Quest’estate il film ha sbaragliato ogni altro rivale, piazzandosi al primo posto della classifica mondiale Netflix come titolo più visto di sempre, con 266 milioni di “visualizzazioni cumulative” (cioè, è stato visto 266 milioni di volte). Al secondo posto della stessa classifica c’è Squid Game, un altro prodotto culturale coreano, e qualcosa vorrà pur dire ma ci arriviamo dopo. Dato che si tratta di uno di quei cartoni animati dove ballano e cantano continuamente, anche la colonna sonora ha fatto la sua parte nell’assalto alle chart di tutto il mondo, troneggiando da tre mesi stabilmente al primo posto e scalzando la colonna sonora di Encanto. Il singolo “Golden”, interpretato dalle Huntrix, il gruppo K-pop protagonista del film, è ormai considerato il nuovo “Let it go” (in italiano “All’alba sorgerò”), la celebre canzone di Elsa in Frozen. Non a caso, Golden è anche tra i brani più usati e di tendenza su TikTok.

Probabilmente siamo di fronte a una terza grande ondata mondiale di K-pop. La prima risale al 2012 con “Gangnam Style” di Psy, da allora stabilmente nella top 10 dei video più visti di sempre su YouTube, con oltre cinque miliardi e mezzo di visualizzazioni. La seconda, invece, vede come protagonisti i BTS, una boyband coreana, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021: diventa un fenomeno mondiale pop e digitale, non tanto per le canzoni in sé, ma per il fandom che si crea online intorno alla band e che prende il nome di BTS Army. Un fandom capace di entrare nel dibattito pubblico, incidendo sulla politica mondiale e sull’economia; la stan culture diventa così centrale nella pop culture, aprendo la strada anche all’ascesa di altre figure pop occidentali come Taylor Swift. Il culmine di questa seconda ondata si registra proprio nel 2021. A novembre di quell’anno, in Italia, Michela Murgia pubblica uno dei suoi articoli più commentati, Cosa ho capito sulla fragilità coi BTS, ancora oggi linkato nella bio del suo profilo Instagram come sorta di testamento spirituale. In quell’articolo veniva tracciato un parallelismo tra i BTS, Gesù e una crisi spirituale che Murgia aveva vissuto in seguito a una shitstorm che l’aveva coinvolta. Il nesso tra BTS, K-pop e religione non era affatto “strano” come molti devono aver pensato.

Dal 2022, però, il K-pop sembra essere entrato in una fase discendente. I BTS si sono presi una pausa per adempiere al servizio militare obbligatorio in Corea del Sud e, nello stesso periodo, l’intera industria dell’intrattenimento coreana è stata travolta da scandali sempre più difficili da contenere. Va detto che l’industria del K-pop non è altro che il ramo coreano del più ampio settore dell’intrattenimento: problemi simili, ma in misura minore, si ritrovano anche in quello italiano e, in misura ancora maggiore, in quello americano. Nel caso del K-pop, però, l’iper-sistematizzazione e la rigidità della struttura hanno reso tutto più estremo: sfruttamento degli artisti, abusi sul lavoro, contratti al limite della schiavitù. Le popstar coreane hanno iniziato a protestare sempre più apertamente contro una tossicità sistemica che per anni si è consumata sotto gli occhi di tutti, senza che la politica o la società tutta intervenisse. A questo si è aggiunta la pressione dei fandom, ossessionati dai loro idols davvero fino all’idolatria, pretendendo performance perfette e adesione totale ai loro storytelling; e poi shitstorm, bullismo online, guerre infinite tra fazioni, cancel culture e drammi che hanno portato a isolamenti forzati e morti misteriose. Il K-pop ha mostrato una facciata di giovanissimi idols, bellissimi e bravissimi, ma addestrati fin da bambini a ballare, cantare, esibirsi, come polli in batteria, tenuti costantemente a dieta e sottoposti a chirurgia estetica. Solo pochi di loro sono diventati così famosi e ricchi da potersi ripagare i debiti contratti con le case discografiche, liberandosi da una sorta di prigionia in una gabbia dorata.

Dunque, si arriva così al successo del film Kpop Demon Hunters, i cui primi dieci minuti da soli sono un intero trattato sociologico sull’industria dell’intrattenimento e del K-pop, così come una grande manovra di mea culpa pubblico e conseguente pulizia dell’immagine, il tutto via Netflix: il K-pop che va a caccia dei suoi demoni, letteralmente. Trasformare le critiche in ulteriore spettacolo, d’altronde, è un altro tratto caratteristico della cultura pop. Lo stesso succede con Squid Game: una feroce critica all’ipercapitalismo della società coreana che mette in scena l’infantilizzazione della vita dei cittadini e la loro morte violenta come parte prevista dal gioco, e che tuttavia finisce per gonfiare le casse della stessa industria. Parliamo comunque dei film più visti su Netflix, quindi è chiaro che intercettano un sentire comune, particolarmente forte in Corea del Sud, che però rimane quasi intrappolato in una bolla mediale, senza trovare mai uno sfogo concreto nel mondo reale. Nelle prime scene di Kpop Demon Hunter, vediamo le Huntrix sul loro jet privato dirette all’arena dove terranno il concerto. Le tre ragazze (rispettivamente la leader, l’introversa e la ribelle) per prepararsi all’esibizione si abbuffano di cibo, ingurgitando “più di diecimila calorie”, tra cui ramen personalizzati con i loro nomi (ovviamente il film è pieno di product placement). Ma la scena non è così naive: tra gli scandali più noti del K-pop c’è proprio la questione delle diete imposte agli idol, che non sono autorizzati a mangiare liberamente e vengono sottoposti a regimi estremi per rientrare negli standard di bellezza coreani, come avere un girovita inferiore ai 60 cm. Alcuni hanno raccontato diete composte da una sola mela a settimana e due cubetti di ghiaccio al giorno, e non era ironia. Le Huntrix, comunque, anche se si abbuffano di ramen liofilizzato, sono dei cartoni animati, quindi non ingrasseranno, e rimarranno perfettamente filiformi per tutto il tempo del film, e dei prossimi sequel.

Il manager delle Huntrix le chiama dall’arena per mostrare loro, dal suo smartphone, quanto è spasmodica l’attesa dei fan. Il manager (cioè la persona che dovrebbe rappresentare l’industria del K-pop) viene ritratto come un personaggio basso, grassoccio, vagamente apprensivo ma soprattutto affettuosissimo fino alla deferenza con le Huntrix. I fan in attesa, invece, sono di vario tipo (gruppi di ogni genere ed età, in rappresentanza dei rispettivi fandom) e hanno in mano la “Huntrix wand”, cioè una sorta di bacchetta LED personalizzata. Il manager in videochiamata con le Huntrix inquadra le rappresentanza di fan: se piangono, anche le Huntrix piangono; se ridono, anche le Huntrix ridono; se scherzano e fanno le facce buffe, anche le Huntrix fanno le facce buffe. Una perfetta rappresentazione di quel fenomeno che in sociologia si chiama mirroring: un meccanismo che si rintraccia, per esempio, nel rapporto tra madre e figlio per costruire identità e autostima, ma si riproduce anche all’interno di certi gruppi sociali. Gli idol riflettono costantemente i desideri e le emozioni dei fan, offrendo un’immagine in cui potersi riconoscere; i fan, a loro volta, rimandano agli idol un’immagine che conferma il loro valore e la loro popolarità. Il mirroring nei gruppi abusanti (cioè, tossici) diventa strumento di manipolazione: un circuito chiuso di conferme reciproche, in cui la libertà individuale viene sacrificata a favore della coesione del gruppo.

In generale, la struttura del film rispecchia la dimensione ritualistica della pop culture di oggi. Popstar che sono idol, fan che sono stan (cioè adepti, credenti), concerti che sono messe, e grandi eventi pubblici che diventano rituali di massa, che servono a evocare qualcosa (sicuramente la popolarità degli idol in questione). Durante i concerti, le Huntrix, con l’aiuto dei fan e attraverso lo strumento delle canzoni, evocano l’Honmoon, una specie di barriera protettiva magica che protegge il mondo umano dall’invasione dei demoni. I demoni nel film sono parecchio brutti, ma soprattutto caratterizzati da segni sul corpo, metafora delle loro colpe, peccati e vergogne incise sulla pelle, e vivono in una sorta di inferno. Il loro leader è una fiamma che parla e che va alimentata dalle anime degli esseri umani, che i demoni rubano. La fiamma si chiama Gwi-Ma, e in coreano Ma-gwi significa proprio “demone” o “entità maligna”. L’Honmoon serve a contenere i demoni nel loro inferno e quello delle Huntrix è talmente potente da mettere a repentaglio l’esistenza stessa di Gwi-Ma. A quel punto, un demone ha un’idea di business di tutto rispetto: mettere insieme un gruppo K-pop di demoni, i Saja Boys (costituiti rispettivamente da: il leader, il rapper, il bello, l’introverso e il ribelle), e attraverso le canzoni e l’aiuto dei fan creare un’altra barriera, ma stavolta “cattiva”, che romperà la barriera “buona”, e dunque non ci sarà più niente a proteggere il mondo degli umani da quello dei demoni. Le canzoni dei Saja Boys (anche loro nelle classifiche reali, come “Golden” delle Huntrix) parlano del potere ossessivo delle boyband sui loro fan. Per esempio, nel testo di “Your Idol” leggiamo:

Keeping you in check

Keeping you obsessed

Play me on repeat, endlessly in your head

Anytime it hurts, play another verse

I can be your sanctuary

Prima di vedere come finisce questo cartone animato (che comunque è molto bello, adatto per i bambini, e in grado di intrattenere, se ve lo stavate chiedendo), aggiungo che in maniera molto realistica vengono riprodotte “le tappe” che portano ogni idol al successo, tra cui il lancio del singolo prima dell’album, la promozione e le scalate delle classifiche con l’aiuto dei fandom.

Per quanto riguarda la fase di lancio, i Saja Boys, benché siano demoni con ogni evidenza ammanicati nell’industria musicale, si sottopongono comunque a un restyling generale che li porta a diventare bellissimi e con gli addominali scolpiti. Poi, una volta lanciato il singolo in piazza e mostrato il loro logo (un leone), iniziano la trafila di red carpet e partecipazioni a programmi televisivi, in cui sono costretti a sottoporsi a interviste superficiali, dove le risposte sono immancabilmente “la canzone parla di chi siamo e di quello che saremo”, e programmi demenziali in cui vengono vestiti da neonati e costretti a ingurgitare dai biberon un beverone piccantissimo (è una challenge). Negli USA, una parte del pubblico ormai riconosce questa scalata al successo di una popstar come una fase di “umiliazione pubblica” o “humiliation ritual”, utile soprattutto ad attirare la stampa e l’attenzione del pubblico, attraverso dichiarazioni polarizzanti oppure outfit “che danno scandalo”, (per esempio, se l’artista è un uomo, verrà vestito in maniera provocatoriamente femminile; se è una donna, sarà provocatoriamente svestita, facendo passare il gesto per empowerment o libera espressione di se stessi). L’attenzione e la polarizzazione tramutano in breve tempo i fan in stan ossessivi, che si prefiggono di “proteggere” il loro idol garantendogli il necessario successo dopo la fase di umiliazione. In questo contesto, le classifiche di streaming sono certificati di popolarità e rivestono un’importanza enorme. Nel film vediamo il manager, in teoria inoffensivo e naive, che controlla compulsivamente le classifiche dal suo telefono dopo i lanci delle nuove canzoni. La più grande tragedia è proprio uscire fuori dalla classifica.

Come finisce questo film d’animazione Netflix sul K-pop? Da qui in poi ci sono degli spoiler, dunque, regolatevi di conseguenza. Intanto, gli sconvolgimenti finali si svolgono all’interno di due mega-eventi di pop music, che anche nel nostro mondo dello spettacolo rappresentano i momenti di massima attenzione del pubblico: veri e propri rituali collettivi di unione tra fandom e popstar, e lo stesso avviene nel film. Il primo mega-evento nel film è l’Idol Awards, una sorta di MTV Video Music Awards, in cui le Huntrix e i Saja Boys si sfidano: le prime cantano “Golden” (We’re goin’ up, up, up, it’s our moment/You know together we’re glowing/Gonna be, gonna be golden), i secondi “Takedown” (Takedown, takedown/Takedown, down, down, down/ It’s a takedown), due mantra dagli esiti opposti. Infatti, uno genera la barriera “buona” e l’altra quella “cattiva”. Tuttavia, durante la performance delle Huntrix, dei demoni travestiti da membri del gruppo manipolano Rumi, la leader, costringendola a cantare “Takedown” e rivelando pubblicamente i suoi segni demoniaci (anche lei è una semi-umana, metà demone e metà ragazza)

Il secondo evento si svolge in cima alla collina che sovrasta Seoul, sotto la Seoul Tower: per l’occasione vediamo un’arena a forma di pentagono. Faccio un salto all’indietro e torno all’inizio del film: le tre ragazze, quando scoprono la loro missione, sono vestite di bianco. Durante l’Idol Awards indossano, invece, giacche nere e borchie. Ora, secondo voi, come saranno vestite durante la battaglia finale? Avendo visto l’evoluzione del finale nei prodotti culturali pop degli ultimi quindici anni, mi sarei aspettata un total black o un mix tra rosa e blu (i colori delle barriere), e anche un’assoluzione pubblica dei demoni. Questo perché se negli anni Novanta le storie finivano col bene che prevale sul male, negli ultimi anni abbiamo assistito sempre più a uno storytelling che tende verso il relativismo morale, in cui bene e male non sono esclusivi, né in conflitto tra loro. Scendono a patti, talvolta vince proprio il male che a quel punto sembra il bene. Come direbbe Virginia Raffaele in un’interpretazione della Bruzzone: vince il boh. E invece, il film finisce con le Huntrix vestite di bianco, e il logo dei Saja Boys si svela per quello che è: una capra cornuta, e non un leone. Il leader dei Saja Boys si pente dei suoi peccati, salva Rumi e poi viene sacrificato; i demoni vengono ricacciati all’inferno e la barriera viene ricostituita, stavolta dorata (Golden!).

Molte recensioni del film hanno sottolineato che Kpop Demon Hunters pesca dallo sciamanesimo coreano, ed è vero. Ma è fortemente influenzato anche da un’altra religione: il cristianesimo protestante che oggi è la religione più praticata in Corea del Sud (20 per cento della popolazione). Le élite economiche e politiche spesso hanno legami con le megachurch protestanti, che a Seoul e in altre città imprimono un forte potere sociale e mediatico, mentre lo sciamanesimo è praticato ufficialmente solo dal 2 per cento della popolazione, anche se più che una religione costituita è un insieme di pratiche e credenze trasversali a ogni strato sociale.

Kpop Demon Hunters è, per concludere, un ottimo film d’animazione, con una trama avvincente, belle canzoni, una grafica accattivante a metà tra Sailor Moon e i Gorillaz. Ma a osservarlo meglio, racconta molto più di una semplice storia per bambini: ci parla delle contraddizioni della nostra società, delle nuove ossessioni, di come la cultura pop sia ormai inestricabilmente legata a istanze spirituali, nuovi idoli e rituali collettivi. Cosa aggiungere, se non augurare 화합 (Hwahaap) a tutti.

Se hai dei suggerimenti su tematiche da affrontare e/o dritte di ogni tipo, scrivimi pure sui miei account social: mi trovi su X (il vecchio Twitter) e Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it