Il vecchio sputtanamento oggi si chiama Call Out – Beat and Love n. 18

In cosa consiste questo metodo, e perché ci riguarda tutti

La vicenda del Commando Femminista vs. Truppe Lucarelliane (se ve la siete persa, qui trovate un buon riassunto) offre diversi spunti di riflessione. Potrebbe, per esempio, spingerci a interrogarci su cosa sia esattamente il femminismo performativo e in che modo si differenzi dal femminismo tradizionale, in particolare per la centralità della performance, delle metriche di internet, dell’algoritmo e delle sue logiche. Oggi, però, mi concentrerò su un solo aspetto, cioè sul cosiddetto “metodo Call Out”. Può essere interpretato come una forma di sanzione sociale all’interno di una comunità che condivide un codice etico e morale ben definito. In questo contesto, il call out non si limita a segnalare un comportamento ritenuto inaccettabile, ma mira spesso a espellere la persona dal gruppo e a comprometterne la reputazione pubblica, così da riaffermare i confini morali e rafforzare la coesione interna.

Nel mondo reale, questo tipo di dinamica è nota a chi studia la psicologia dei gruppi, e in particolar modo si riscontra all’interno di “gruppi religiosi chiusi”, dove la rottura delle regole interne comporta l’isolamento o l’allontanamento del membro “deviante”. I fuoriusciti dalle sette descrivono spesso questo meccanismo come una forma di controllo coercitivo, che può avere effetti psicologici devastanti; dal punto di vista del gruppo, però, rappresenta un sistema di autodifesa legittimo in quanto preserva l’identità del gruppo stesso (e quindi la sua stessa esistenza). Un esempio di questo fenomeno è la “disassociazione” praticata dai Testimoni di Geova, o la “disconnessione” prevista da Scientology: in entrambi i casi, l’esclusione serve a proteggere il gruppo e a delimitare ciò che è accettabile o meno al suo interno. Tuttavia, gli ex membri cresciuti all’interno di queste comunità vengono spesso screditati e isolati proprio dai loro amici e dalle loro stesse famiglie. Perdono anche il lavoro, spesso legato alla setta in questione, e una volta fuori devono ricominciare da capo le loro vite.

Il metodo Call Out si differenzia da queste pratiche per una questione formale: avviene su internet, all’interno di community online (anche se poi ha delle ricadute nel mondo reale), e segue appunto le logiche delle piattaforme e dell’algoritmo. Il punto di partenza che dà il via a un call out è proprio la creazione di un contenuto (un video, un carosello, una serie di stories, un articolo di giornale ma rilanciato online), seguendo un format ormai rodato: ci sono i buoni, ci sono i cattivi, c’è una buona causa. Questo tipo di contenuto deve di solito essere creato o rilanciato da qualcuno con un seguito consistente; non serve un grande influencer, basta anche un microinfluencer con una community attiva. Da lì, se il contenuto è abbastanza incisivo, scatta il consueto effetto domino: le condivisioni si moltiplicano e può rapidamente diventare virale. Le community sono ormai ampiamente addestrate a reagire a questo tipo di contenuti, sanno cosa devono fare. Gli utenti più radicalizzati, a volte, non leggono nemmeno i contenuti-trigger di partenza: aprono i loro feed social, vedono che c’è agitazione nella loro community, si uniscono semplicemente al flusso d’indignazione: Tempestano i profili delle persone sotto attacco di commenti negativi, iniziano coi defollow di massa e, nei casi più gravi, si danno al doxing, cioè diffondono pubblicamente informazioni personali e private. Una volta scoperto dove lavora la persona sotto attacco, iniziano a scrivere email ai loro datori di lavoro, con lo scopo di metterli in difficoltà con colleghi e superiori, magari fagli perdere il lavoro. Talvolta vengono contattati anche familiari o partner, con l’obiettivo di screditare ulteriormente la vittima. L’intento ultimo è la cancellazione, sicuramente online e possibilmente anche offline.

Gli utenti che partecipano a questi linciaggi digitali sono consapevoli di fare qualcosa di sbagliato? Nella maggior parte dei casi, no. Entra in gioco la dinamica di gruppo: se tutte le persone che seguo e considero affidabili stanno agendo in un certo modo, allora dev’essere giusto così. “Possibile che ci stiamo sbagliando tutti?”, è una delle risposte che mi sono sentita dare più spesso da utenti che hanno preso parte a queste campagne. Altri utenti, soprattutto i più giovani, non si pongono proprio il problema: vedono utenti e community comportarsi così da quando sono online, per loro è un comportamento scontato, naturale. A questo punto, devo fare una piccola deviazione e citare una scena esemplificativa descritta nel romanzo di Irene Graziosi, Il profilo dell’altra (E/O, 2022). Le protagoniste sono due: una giovanissima influencer e la sua amica nonché assistente. A un certo punto, l’influencer avverte l’amica che, nel frattempo era diventata una piccola content creator, dicendole: “Attenta, le tue fan potrebbero farti un call out”. L’amica, sorpresa, non capisce di cosa si tratti. Allora l’influencer le racconta di quando, tempo prima, aveva postato una foto con delle fragole ancora nel contenitore di plastica. Le sue follower le avevano immediatamente “fatto call out” per mancato rispetto dell’ambiente, accusandola di promuovere comportamenti inquinanti. Questo piccolo episodio in un romanzo mostra quanto il meccanismo del call out sia ormai effettivamente radicato nella cultura online: un riflesso quasi automatico, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, che ne conoscono perfettamente la funzione sanzionatoria ma anche un modo che ha la community di avere il controllo sullo storytelling.

Tutti si muovono spinti da una “buona causa”. Il punto centrale diventa la difesa di queste buone cause, che sono perlopiù molto lontane dal quotidiano e simboliche, anche se si finisce per adottare modalità violente o persecutorie. Ovviamente, ci sono diversi gradi di responsabilità: pesa di più quella di chi pubblica per primo il contenuto-trigger, o di chi possiede un seguito ampio e una visibilità anche sui media tradizionali. Tuttavia, dietro la creazione di questi contenuti non è detto che ci sia sempre dolo: chi li produce non intende scatenare un linciaggio, che però è ormai una risposta spontanea e di pancia delle community, ammaestrate da anni di shitstorm sui social media. Non si può più dire niente, non solo perché si rischia di essere cancellati, ma perché si rischia che qualcuno venga cancellato a tua insaputa. In ogni caso, è importante fare delle distinzioni: defolloware qualcuno è legittimo, così come ironizzare con un meme quando il bersaglio è una figura pubblica, abituata all’esposizione e capace di trarne persino vantaggio. Diverso, invece, è oltrepassare certi limiti, scrivendo email minatorie a familiari o datori di lavoro, o tentando di danneggiare la vita personale e professionale di qualcuno, o insultare pesantemente con epiteti razzisti, antisemiti, misogini, eccetera. Si tratta, in fondo, di una questione di buona creanza, cioè la capacità di convivere civilmente in un contesto estremamente complesso. Oggi, infatti, gruppi sociali diversissimi, portatori di valori e sensibilità spesso inconciliabili, si ritrovano a condividere lo stesso spazio online, e a muoversi al suo interno in una costante competizione algoritmica.

Torniamo al Commando Femminista. In questo caso, la base morale e valoriale del gruppo si fondava su un attivismo performativo che ingloba al suo interno diverse buone cause: la lotta al patriarcato (sorta di forza demoniaca che simboleggia, a sua volta, colonialismo e capitalismo, un peccato originale attribuito al genere maschile), l’essere propal, il transattivismo e l’ecologismo thunberghiano. Tutte istanze legittime (sono per la libertà di culto), che tuttavia hanno trovato particolare successo online, dove chi le ha sapute cavalcare ha spesso guadagnato visibilità, follower e contratti. Dall’altro lato ci sono quelle che ho chiamato Truppe Lucarelliane. In realtà, Selvaggia Lucarelli non possiede una fanbase organizzata in senso stretto, non esistono davvero i “lucarelliers”, ma la sua figura funge da punto di snodo, una sorta di hub capace di generare o amplificare contenuti-trigger che, a seconda dei casi, attivano community specifiche o mobilitano gruppi di haters.

Dunque, questo è oggi il “metodo Call Out”, particolarmente efficace nel contesto digitale, costituito oggi da community e influencer. Funziona come nei gruppi abusanti (o sette): non c’è spazio per il dissenso, non c’è democrazia interna. Le opinioni ammesse sono solo quelle che arrivano dai “piani alti” della piramide sociale (quelli con più follower), e chi devia dalla linea viene punito pubblicamente, attraverso l’indignazione collettiva. L’etica, in questo contesto, smette di essere un riferimento e diventa tifo: non conta ciò che è giusto, ma chi è dei nostri e chi no. Il pensiero critico non è semplicemente scoraggiato, è un ostacolo da eliminare. Il risultato è un ambiente dove la reputazione si costruisce e si distrugge per consenso, non per coerenza.

Una macchina che produce indignazione seriale, senza mai risolvere nulla. Un metodo che non serve a fare giustizia: serve a mantenere il gruppo compatto. Chi prova a ragionare, a dubitare, o semplicemente a non partecipare, diventa subito un potenziale nemico e va cancellato.

Se hai dei suggerimenti su tematiche da affrontare e/o dritte di ogni tipo, scrivimi pure sui miei account social: mi trovi su X (il vecchio Twitter) e Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it

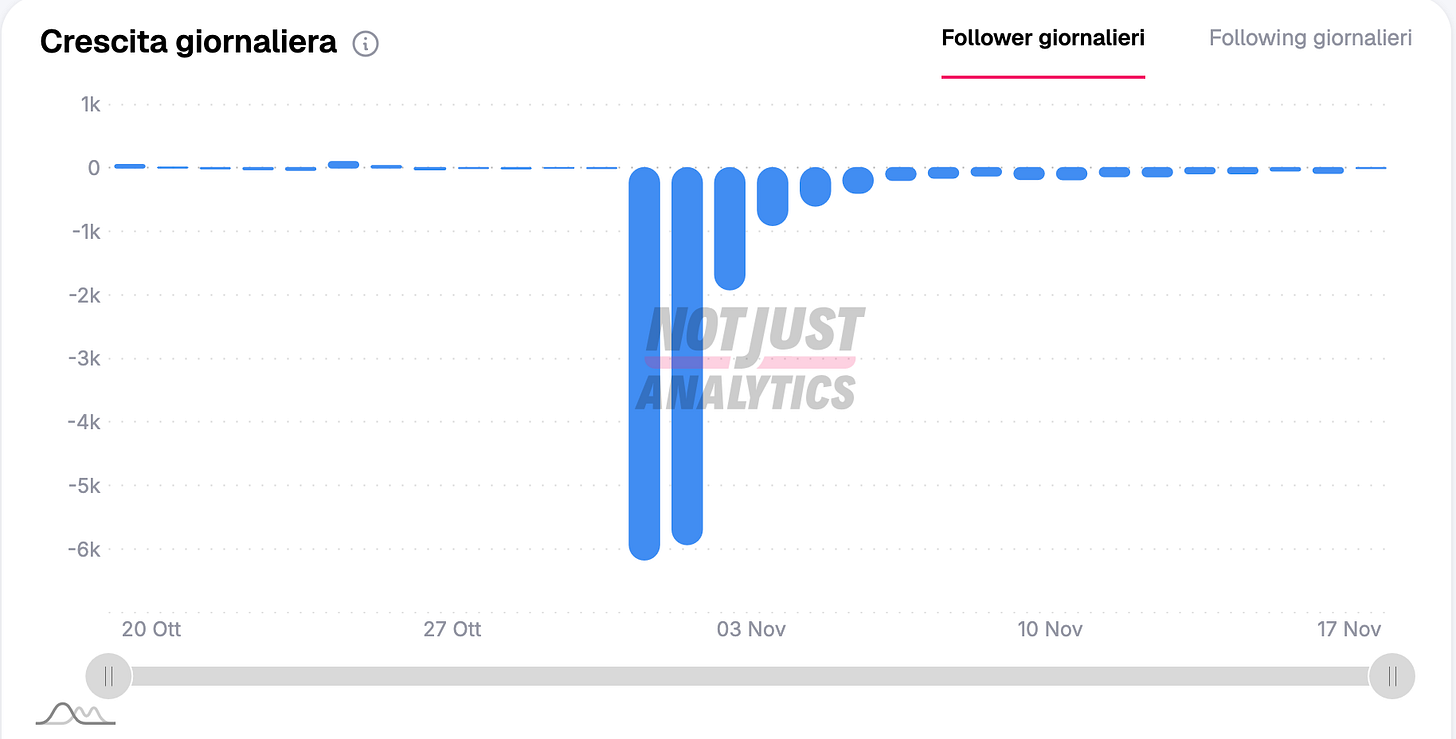

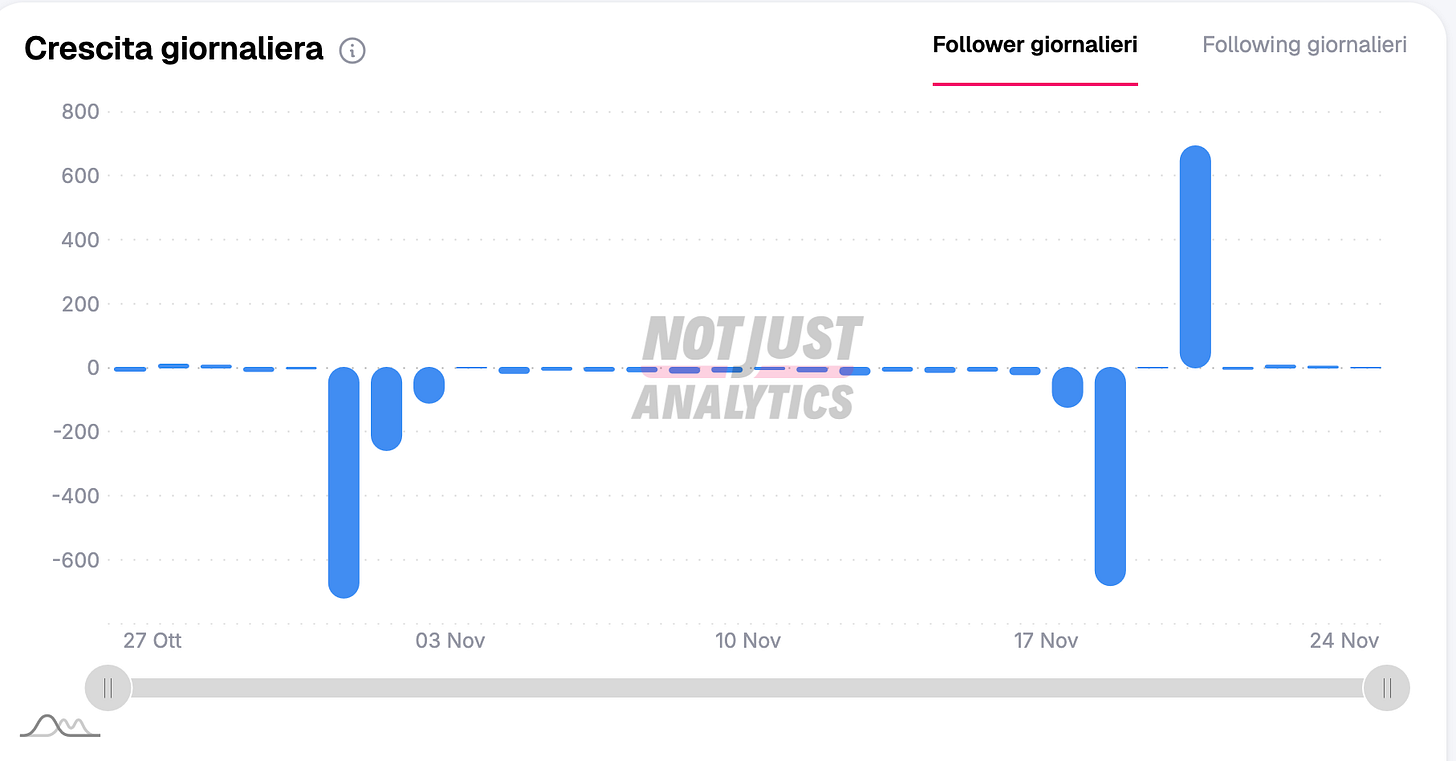

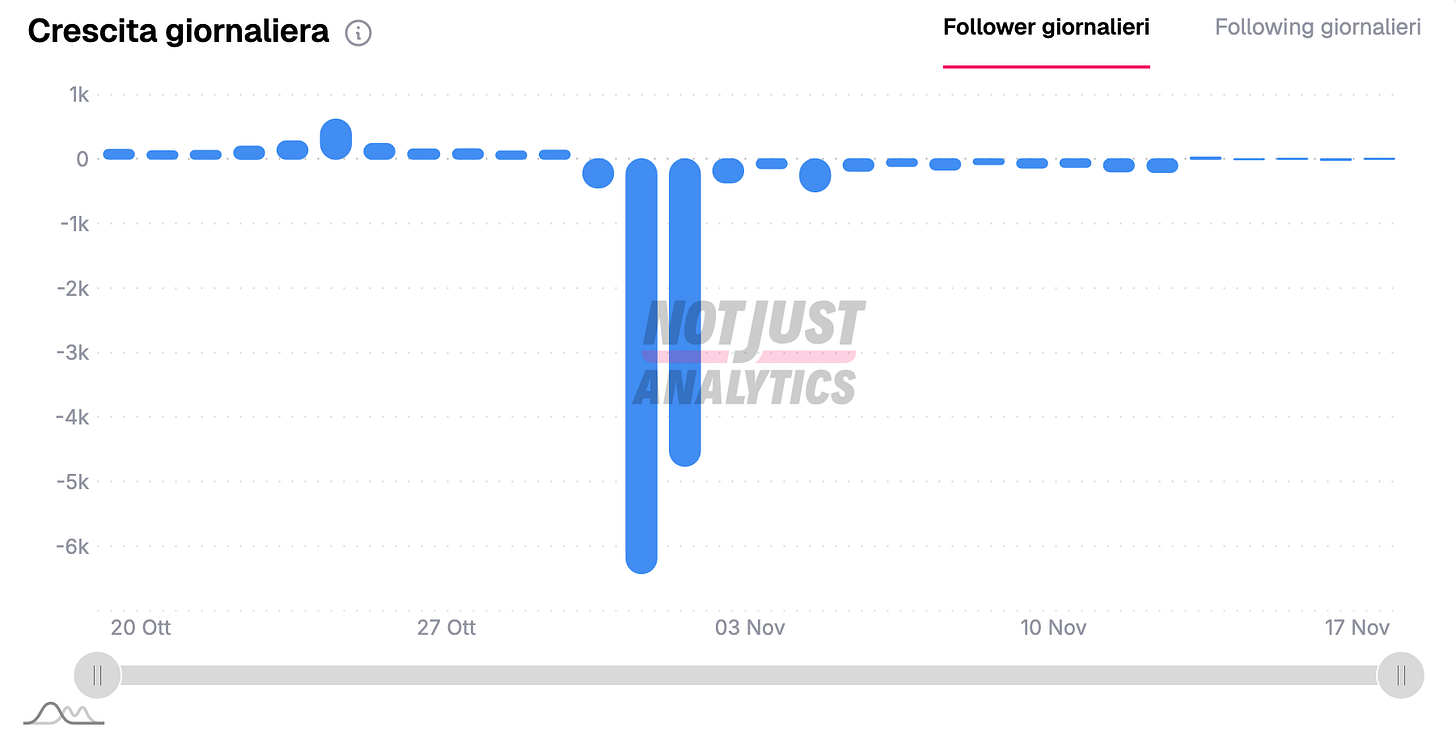

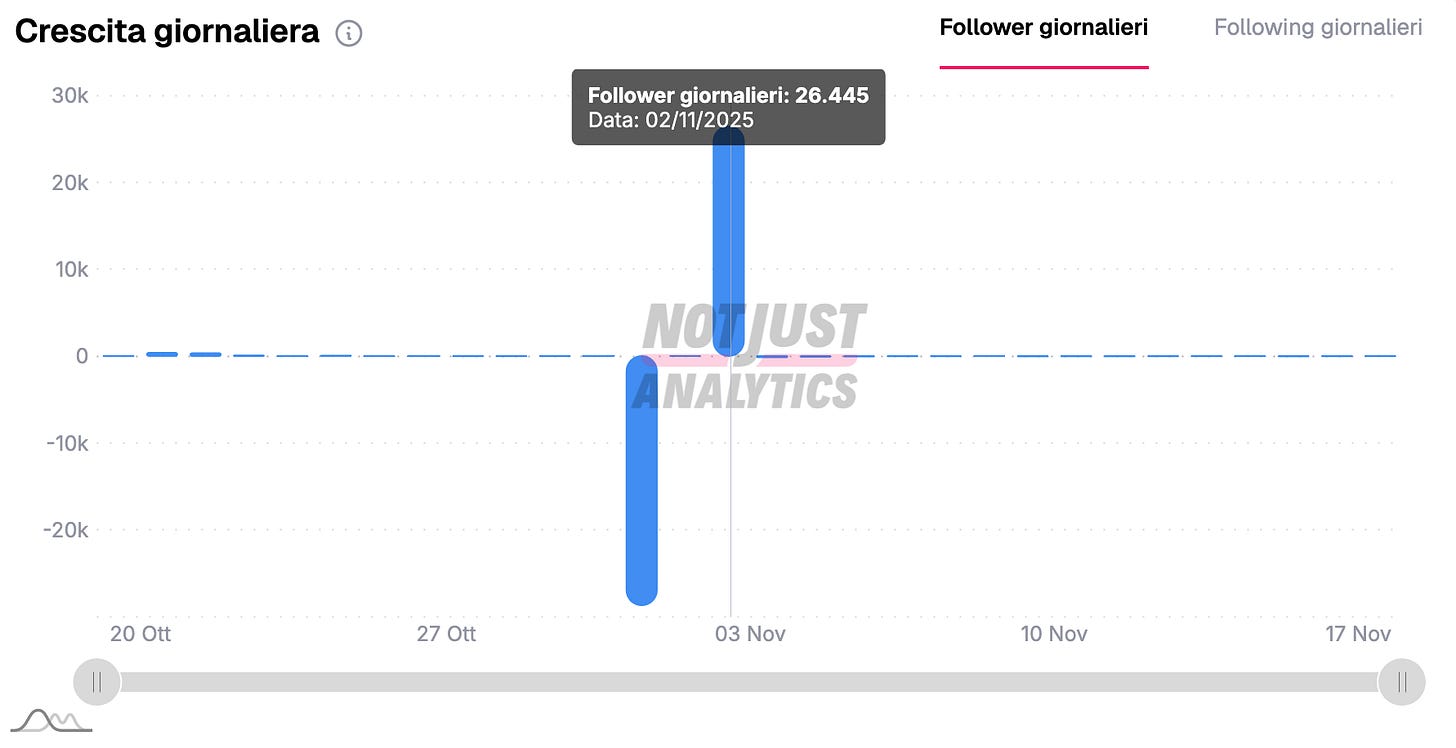

Molto interessanti i dati sulle perdite/saldi dei follower, tutto sommato contenuti rispetto al “rumore” percepito. Mi domando spesso se questo significhi una generale trascuratezza rispetto all’igiene dei profili seguiti (cioè non sto lì a fare subito unfollow e poi mi dimentico, chissenefrega, ecc), oppure il restare perché non voglio perdermi le puntate successive. Oppure, più semplicemente, tanto rumore per nulla.

Tra l'altro seguivo di recente un caso (ahimé non ho segnato le coordinate e quindi non so citarti il nome) di una persona a cui è stato riservato il trattamento del call out esteso ad amici e famigliari, ma che non era la persona giusta. Il suo account era effettivamente stato hackerato tempo addietro e chi ne era entrato in possesso scriveva e diceva un certo tipo di cose. Abbastanza inquietante.